|

|

近視の対処法

最近、近視を持った子どもの割合が著しく増加し、同時に近視の低年齢化傾向が見られ、社会的にも問題になっています。視力は人間にとって大切な思考力・推察力・創造力といった頭脳の働きと密接な関係があり、その大切な視力が損なわれてしまっては運動や学習能力も発達しません。

● 子供の近視の急増とその原因

近視の原因は、遺伝子要因に加えて、近年はテレビや漫画、さらにゲームや塾などでの勉強も重なって、眼に過重な負担を強いる環境も大きな要因となっています。私も、中学受験をきっかけに、近視になりました。

では、こうした近視はどの様にして起こるのでしょうか。

本来、眼は水晶体という部分がレンズの役割をして、物を見ています。その水晶体の厚みを調節して、遠近のピントを合わせる働きをするのが「毛様筋体」というところです。近視はこの毛様筋体が緊張したまま遠くに焦点が合わせられなくなった状態が続くことで始まります。これが続くと、「調節緊張(偽近視)」と診断される段階になり、視力も低下します。この時期に早期の治療を行えば回復するケースもあるのですが、「調節緊張」が長期に放置されると、「近視」に移行して固定化した状態になります。そして、眼底にも近視特有の変化を起こし視力回復の治療が困難となってくるのです。

● 日頃からできる近視の予防生活

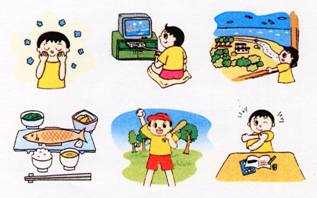

何よりも子どもの視力を守るためには、子供の視線や表情、姿勢などを日頃から充分注意し、早期発見・早期対応に努めることが最も大切です。まずは、右図にあるように日常生活で出来る予防策を参考にしてください。

何よりも子どもの視力を守るためには、子供の視線や表情、姿勢などを日頃から充分注意し、早期発見・早期対応に努めることが最も大切です。まずは、右図にあるように日常生活で出来る予防策を参考にしてください。

たとえば、勉強でもテレビでも45分続けたら、5分程休んで、遠くのものをリラックスして眺めるような習慣づけが最も大切です。特にテレビゲームは、時間の感覚が麻痺する上に、過度な眼の緊張負担を強いることが多く、顕著な視力低下の原因となりますのでご注意ください。

勉強も長時間続けると、姿勢も悪くなり、近視になりやすくなります。少しでも眼を休める時間を取り、軽い体操やストレッチで眼と体をリラックスさせてください。屋外でスポーツしたり、野山を散歩したり、夜空の星や月を眺めるという心のゆとりも眼を休ませることにつながります。

また、高カロリー、高脂肪のファーストフードや砂糖分の多いジュースやコーラ等の摂り過ぎは避け、緑黄色野菜を含めた栄養バランスのよい食生活も発育時の眼と体に大切です。

● 「調節緊張」のうちに早期回復治療を!

近視による視力低下は、ごく早期で視力低下が軽度な「調節緊張」の状態であれば、眼科医の指導の下で、目薬と望遠訓練という治療を組み合わせ、同時に遠近両用眼鏡を装用して、眼への過度な緊張負担を緩和することで、近視への移行を抑えたり、視力もある程度回復することができます。

しかし、一旦、近視になって固定化したものを点眼や訓練で治療することは非常に困難です。しかも、残念なことに学校検診などで子どもの視力低下を指摘されても、保護者の方が放置され、いよいよ眼鏡が必要な状況になって初めて眼科を受診されるケースも非常に多いようです。

そして、このようなワラにもすがりたい保護者の心理に巧妙に付け込んで、視力回復の訓練を行うと称して、誇大広告で宣伝し、高額の入会金を取ったり、機器を売りつける悪質な商法も横行しています。

このように、学校検診などで子どもの視力低下を指摘されたり、それに気付いたら放置せず、できるだけ早めに眼科専門医を受診されることをお勧めします。